39.「30番」再考 ~ 第7番: 弦楽器風の旋律

末吉保雄先生が音楽之友社の「チェルニー30番」(2007年)のために執筆された解説には、第7番について次のような記述があります。

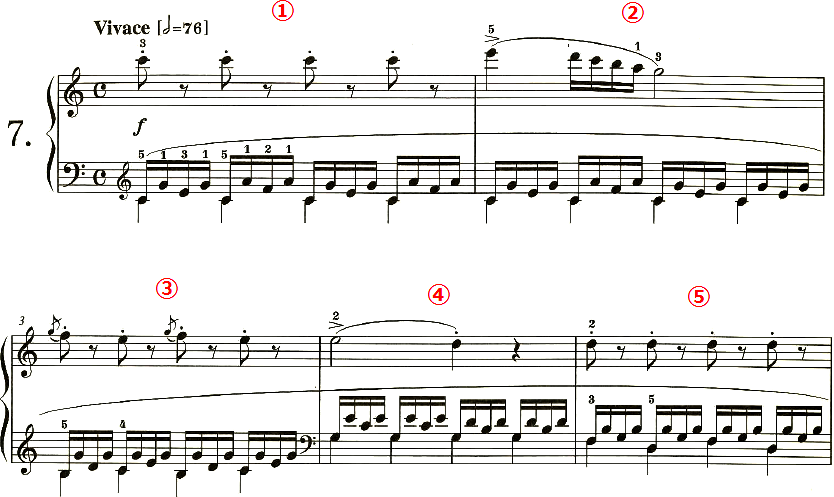

確かに、第7番の旋律の動きは、オーケストラにおけるヴァイオリンを想起させます。2小節目でeからgに一息駆け降りる楽句、3小節目のスタッカートの8分音符に付けられた前打音は弦楽器の書法に相応しいものです。

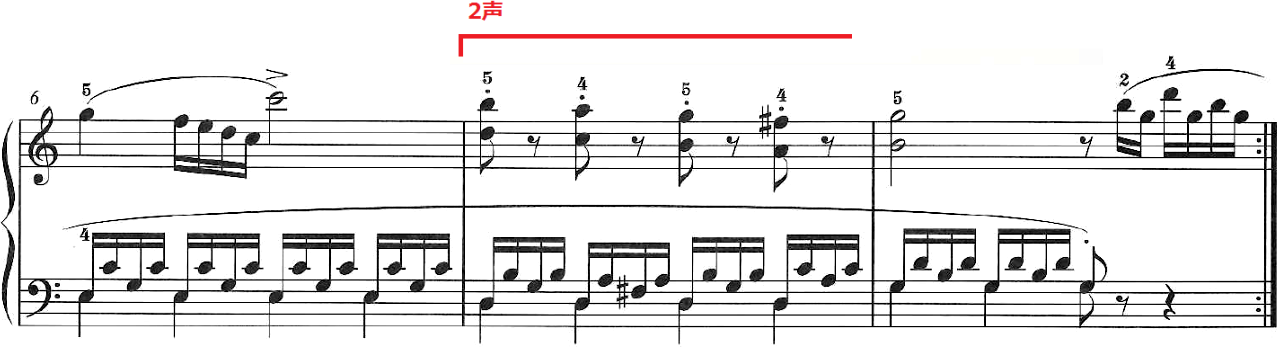

更に、末吉先生の指摘するように、右手の旋律は最初のフレーズを締めくくる第7~8小節(譜例2)や曲尾の第30-32小節では旋律が2声に、中間部の10, 12~24小節では3声になります。

これは例えば第一ヴァイオリンの演奏する主旋律に他の楽器が重ねることで響きを厚くし、フレーズの終わりを印象付けているオーケストラ的な発想と見ることができます。

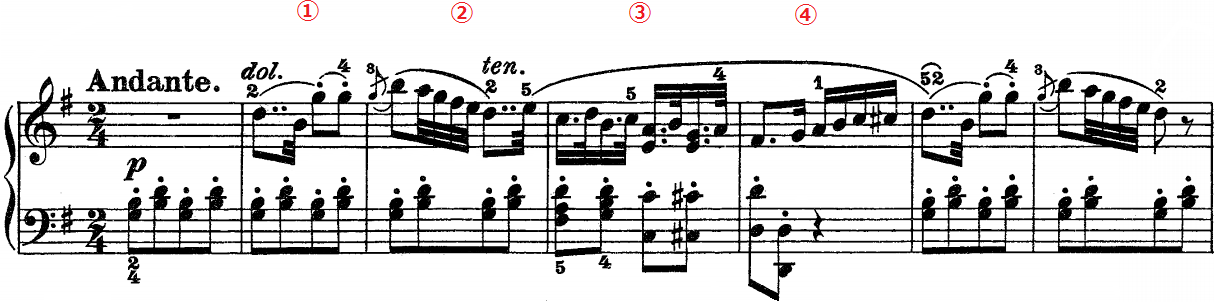

ところで、この曲がオーケストラを思い出させるのは、こうした書法上の特徴だけでなく、私たちに耳なじみのあるあるオーケストラ曲との類似からかもしれません。テンポこそ異なりますが、第7番の主題は〈時計〉という名で親しまれているハイドンの有名な《交響曲》 第101番の変奏形式による第2楽章の主題とよく似ています。この楽章はアンダンテで、管楽器の伴奏が時計の「チクタク」という秒針を表しているとすれば、8分音符=60くらいのテンポで、比較的ゆっくりです。オーケストラでは、主旋律を第1ヴァイオリンが、伴奏をファゴット、第2ヴァイオリン、チェロ、コントラバスが演奏します。

J. ハイドン《交響曲》101番, 第1~7小節(ピアノ・リダクション)

では、譜例1に示したチェルニーの旋律と譜例3に示したハイドンの旋律の共通点を見てみましょう。譜例3には、譜例1に記した小節番号が記されており、2つの譜例の対応関係を示しています。①のスタッカートの反復音から②で三度上昇、すぐに6度下行、続く2小節で半終止を形成し、最初のフレーズを締めくくります。交響曲を含む幾つものオーケストラ作品を書いているチェルニーが様々な楽器を想定して筆を走らせていたとしても、不思議なことではありません。

15歳でチェルニーがピアノを教え始めたとき、老ハイドンは同じウィーンで余生を送っていました。ハイドンがなくなったのは1809年、チェルニーが18歳のときでした。ドイツ=オーストリアの巨匠たちの作品に学び、生徒たちに教え伝えたチェルニーが、有名な作品の旋律を練習のモデルとして用いることで、生徒はその曲に親しみを抱くでしょう。また、もしその生徒がまだ曲を知らない場合には、モデルとなったオーケストラ作品に出会ったときに練習時代の身体化された記憶を重ね、自身が「良き伝統」の中にあることを認識することになるでしょう。この意味で、第7番は単に技術上の練習のみならず、練習者を伝統の意識に統合するという機能もあると言えます。

金沢市出身。東京藝術大学音楽学部楽理科卒業、同大学修士課程を経て、2016年に博士論文「パリ国立音楽院ピアノ科における教育――制度、レパートリー、美学(1841~1889)」(東京藝術大学)で博士号(音楽学)を最高成績(秀)で取得。在学中に安宅賞、アカンサス賞受賞、平山郁夫文化芸術賞を受賞。2010年から2012まで日本学術振興会特別研究員(DC2)を務める。2010年に渡仏、2013年パリ第4大学音楽学修士号(Master2)取得、2016年、博士論文Pierre Joseph Guillaume Zimmerman (1785-1853) : l’homme, le pédagogue, le musicienでパリ=ソルボンヌ大学の博士課程(音楽学・音楽学)を最短の2年かつ審査員満場一致の最高成績(mention très honorable avec félicitations du jury)で修了。19世紀のフランス・ピアノ音楽ならびにピアノ教育史に関する研究が高く評価され、国内外で論文が出版されている。2015年、日本学術振興会より育志賞を受ける。これまでにカワイ出版より校訂楽譜『アルカン・ピアノ曲集』(2巻, 2013年)、『ル・クーペ ピアノ曲集』(2016年)などを出版。日仏両国で19世紀の作曲家を紹介する演奏会企画を行う他、ピティナ・ウェブサイト上で連載、『ピアノ曲事典』の副編集長として執筆・編集に携わっている。一般社団法人全日本ピアノ指導者協会研究会員、日本音楽学会、地中海学会会員。